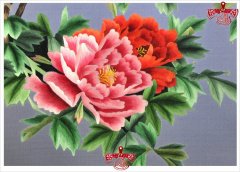

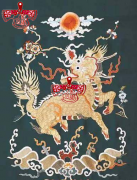

無(wú)錫是江蘇的重要刺繡產(chǎn)地之一。無(wú)錫刺繡,俗稱(chēng)錫繡,它具有濃郁的鄉(xiāng)土氣息,一直流傳于民間。錫繡傳統(tǒng)針?lè)ǘ嘧儯C出的圖案層次清楚,富有立體感,色調(diào)淡雅,是欣賞性和實(shí)用性兼具的民間工藝品。

歷史篇

錫繡早在200多年前就很有名,史志早記載出現(xiàn)于明代中期。當(dāng)時(shí)盛行的是“十字挑花”和“堆棧紗刺繡”。長(zhǎng)時(shí)期,錫繡一直以折枝花卉和圖案裝飾為主。清嘉慶年間江南著名刺繡工藝家丁佩曾經(jīng)寄寓無(wú)錫,著有中國(guó)刺繡藝術(shù)第一部專(zhuān)著《繡譜》,對(duì)無(wú)錫的刺繡起著推動(dòng)作用。此時(shí)錫繡以“閨閣繡”占主導(dǎo)地位,這種刺繡細(xì)膩典雅,屬格調(diào)高雅的觀(guān)賞繡。

光緒三十三年,無(wú)錫創(chuàng)立了我國(guó)早的民間刺繡組織——錫山繡工傳習(xí)會(huì),在傳習(xí)會(huì)的帶動(dòng)影響下,無(wú)錫城鄉(xiāng)女子學(xué)校,如補(bǔ)工女學(xué)、志成女學(xué)、學(xué)藝女學(xué)、振秀女學(xué)等相繼開(kāi)設(shè)了刺繡科。無(wú)錫刺繡事業(yè)一時(shí)大興,錫繡步入了鼎盛時(shí)期。

之后,錫山繡工傳習(xí)會(huì)及各民間藝人獲得了國(guó)內(nèi)外多種大獎(jiǎng)。獲獎(jiǎng)數(shù),在全國(guó)榮居首位,故而當(dāng)時(shí)的錫繡“不惟國(guó)人知之,薄海內(nèi)外,靡不知之焉!”當(dāng)時(shí)曾有人指出:錫繡“實(shí)比汀繡,蘇繡為優(yōu)”。錫繡到1937年無(wú)錫淪陷后,日益衰微,解放后,逐步恢復(fù)。1954年又成立了工藝美術(shù)研究所,整理了錫繡傳統(tǒng)針?lè)ǎ保埃捶N,還進(jìn)行了新技法的探索。

現(xiàn)狀篇

絕藝難傳承

進(jìn)入上世紀(jì)九十年代后,由于市場(chǎng)、體制等因素影響,錫繡漸漸從高點(diǎn)滑落,其突出表現(xiàn)之一就是人才的流失。

成立于1958年的中華繡品廠(chǎng)當(dāng)年曾是錫繡的生產(chǎn)大戶(hù),廠(chǎng)里有一批刺繡老藝人。1973年,中華繡品廠(chǎng)設(shè)立技校,招收了幾十名學(xué)員。當(dāng)時(shí)有六個(gè)學(xué)員跟老藝人華慧貞、陳希清、華織素學(xué)習(xí)刺繡,其中就有后來(lái)的精微繡名家趙紅育、吳鳴文等。改革開(kāi)放后,中華繡品廠(chǎng)作為開(kāi)放單位,經(jīng)常有外賓參觀(guān)。為適應(yīng)發(fā)展旅游事業(yè)的需要,廠(chǎng)里還設(shè)有專(zhuān)賣(mài)旅游紀(jì)念品的小賣(mài)部,生意還不錯(cuò)。十多年之后,來(lái)參觀(guān)的人少了,繡品自然也就少生產(chǎn),從事錫繡的人數(shù)至1993年便銳減至五六個(gè)人,到1995年更是一個(gè)不剩了。據(jù)了解,趙紅育、吳鳴文、張銘、曾友華等幾位錫繡傳人,均沒(méi)有正式收過(guò)徒弟。有人稱(chēng),即使自己愿意教,恐怕也沒(méi)有誰(shuí)想學(xué)吧,何況“師傅”都自身難保,學(xué)會(huì)了出路在哪里?

上述狀況產(chǎn)生的原因何在?業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,這是由于身處社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期、生活節(jié)奏加快、審美情趣多樣化等各種因素交互作用的結(jié)果。要繡一幅精美的作品,它耗時(shí),周期長(zhǎng),屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品,又有一定的技術(shù)含量,現(xiàn)在勞動(dòng)力成本一直在提高,所以繡品的售價(jià)較高。與此相對(duì)應(yīng)的是,錫繡的價(jià)值主要體現(xiàn)在觀(guān)賞、收藏方面,而一般老百姓目前還尚未到大量消費(fèi)文化產(chǎn)品的階段,加上外銷(xiāo)又不暢,這就導(dǎo)致繡工工資低,繡工待遇不高則只能改行。

不少人對(duì)錫繡后繼乏人深感憂(yōu)慮,高級(jí)工藝美術(shù)師趙紅育就曾多次說(shuō)過(guò),錫繡現(xiàn)在可以說(shuō)是“人未亡,藝將絕”,這話(huà)似乎有些危言聳聽(tīng),很大程度上倒是真實(shí)的寫(xiě)照——無(wú)錫的刺繡和全國(guó)其它許多民間藝術(shù)一樣,在生存和發(fā)展方面遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。

名人篇

趙紅育:巧手繡美錦

自1973年師從無(wú)錫著名老藝人華慧貞學(xué)習(xí)刺繡算起,48歲的高級(jí)工藝美術(shù)師趙紅育從事錫繡已有33年。1976年進(jìn)入無(wú)錫市中華繡品廠(chǎng)設(shè)計(jì)室,3年后調(diào)入無(wú)錫市工藝美術(shù)研究所,專(zhuān)門(mén)從事錫繡藝術(shù)的創(chuàng)作、研究。

要想繡出精微繡,集中精力很重要,趙紅育便有意識(shí)地置身于喧鬧環(huán)境中練針?lè)āKC成的第一幅單面精微繡作品是《觀(guān)音》,圖中以觀(guān)音的衣紋為線(xiàn)條,繡著三卷《般若波羅蜜多心經(jīng)》,計(jì)700多字,每個(gè)字比粟粒還小,卻字字清晰工整,排列流暢。不久,第一幅雙面精微繡《壽星圖》也問(wèn)世了。接著,趙紅育又相繼繡出了《金明池爭(zhēng)標(biāo)圖》和《百壽圖》,這兩幅作品分別獲得全國(guó)旅游產(chǎn)品大會(huì)表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)和全國(guó)旅游產(chǎn)品紀(jì)念品一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

1984年,趙紅育隨團(tuán)出訪(fǎng)日本,她精湛的精微繡技藝演示,經(jīng)17家新聞媒體報(bào)道后,在東瀛引起轟動(dòng),一些人甚至以為趙紅育具有特異功能,拿著放大鏡照她的眼睛和手……現(xiàn)代錫繡一時(shí)名聲大振。

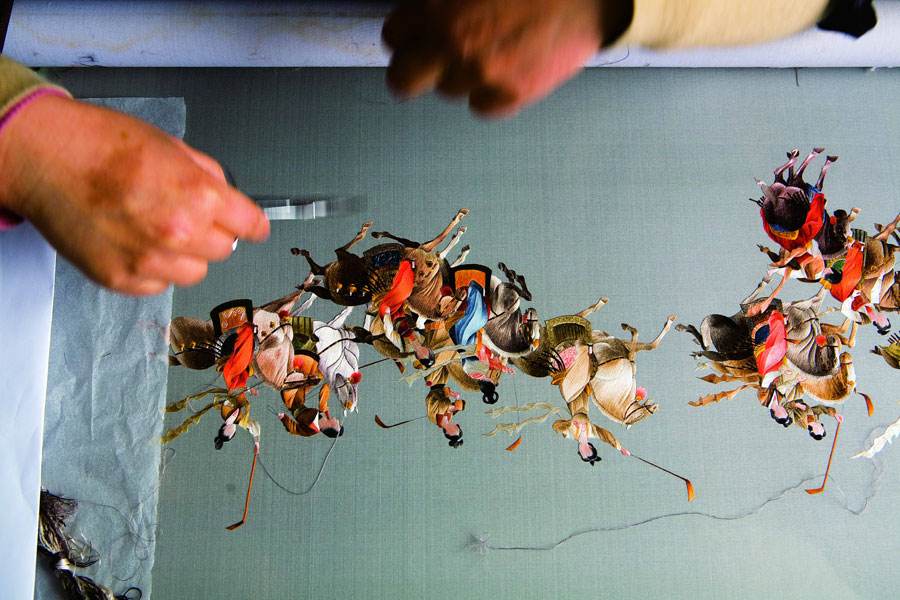

精微繡的研制成功,為錫繡發(fā)展譜寫(xiě)了新篇章。當(dāng)時(shí),市工藝美術(shù)研究所里,有許多人掌握了精微繡技藝。1989年,趙紅育與吳鳴文、張銘合作,用半年時(shí)間,完成了《絲綢之路》(顧青蛟設(shè)計(jì))的繡制任務(wù),及時(shí)入選第七屆全國(guó)工藝美術(shù)展。這幅長(zhǎng)40厘米、寬16厘米的雙面精微繡,描繪了一支由26個(gè)人物、21匹駱駝、4匹馬和3頭獵犬組成的商旅隊(duì)列,人物生動(dòng)精細(xì),布局疏密有致,意境深遠(yuǎn)宏大。為了更好地表現(xiàn)作品的主題,三位繡女發(fā)揮了精湛的技藝,人、馬、犬精細(xì)的部位,是用一根絲線(xiàn)劈成七十分之一的細(xì)線(xiàn)來(lái)表現(xiàn)的,使人物顯得栩栩如生。這幅精微繡巧奪天工,用七色絲線(xiàn)將古老的絲路古景重現(xiàn)于尺絹之上,形象生動(dòng)逼真,藝術(shù)效果極佳,堪稱(chēng)精微繡的代表作,因此在參展后即被中國(guó)工藝美術(shù)珍品館作為精品加以收藏。

而現(xiàn)在,趙紅育又不得不直面錫繡的現(xiàn)狀,作為現(xiàn)任的市政協(xié)委員,她曾多次進(jìn)言獻(xiàn)策,希望能采取措施,改變錫繡后繼乏人的窘境:“建議立即將僅存的幾位錫繡傳人歸隊(duì),由政府扶持,讓她們安心繡制一些精品留給無(wú)錫人民,再為錫繡培養(yǎng)一些接班人,使這一祖先留給我們的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)能夠代代相傳。”

回味篇

越是民族的,越是的

越是民族的,越是的。上發(fā)達(dá)的國(guó)家,對(duì)民間藝術(shù)都極為重視。中國(guó)民間文藝家協(xié)會(huì)主席馮驥才對(duì)此深有感慨,倡導(dǎo)發(fā)起了拯救民間藝術(shù)遺產(chǎn)工程,此項(xiàng)工程引起了社會(huì)的強(qiáng)烈反響,目前國(guó)家正在立項(xiàng),將按普查、登記、整理、分類(lèi)、出版幾個(gè)步驟,把我國(guó)遺留下來(lái)的民族文化記錄下來(lái),傳給我們的子孫后代。

外行:誰(shuí)愿學(xué)這種手藝

刺繡是慢工細(xì)活。在現(xiàn)在,一幅簡(jiǎn)單的錫銹小品,要繡好幾天。一幅精致些的錫微繡,多的要幾年,少的要幾個(gè)月、一年。低產(chǎn)造成相對(duì)高價(jià),導(dǎo)致了市場(chǎng)少人問(wèn)津的局面。做一個(gè)繡師,少則要一年,多則數(shù)十年,才能培養(yǎng)成技藝成熟。除了要有足夠的耐心和細(xì)心,甘守寂寞,也是一定的心理素質(zhì)。外行會(huì)問(wèn):要花這么多的力氣,又不能謀生的手藝,誰(shuí)愿意去學(xué)?

令人欣喜的消息

令人欣喜的是,2005年國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)我國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的意見(jiàn)》,無(wú)錫市目前也正在進(jìn)行民間工藝的普查。同為江蘇省傳統(tǒng)工藝保護(hù)品種,無(wú)錫“惠山泥人”和蘇州“桃花塢木刻”的一些保護(hù)手段或許可供“錫繡”借鑒:無(wú)錫民間藝術(shù)博物館設(shè)立了大師工作室,給惠山泥人現(xiàn)有的8位工藝美術(shù)大師提供了一個(gè)良好的創(chuàng)作環(huán)境;蘇州將“桃花塢木刻”僅存的3位傳人的關(guān)系轉(zhuǎn)到工藝美術(shù)學(xué)校,既解決了他們的生存問(wèn)題,又使其有教課傳藝、從事創(chuàng)作的機(jī)會(huì),讓絕技不至于失傳。

而另一個(gè)城市——杭州的做法也頗值得人稱(chēng)道。《杭州市重點(diǎn)傳統(tǒng)工藝美術(shù)保護(hù)發(fā)展財(cái)政資助管理辦法》規(guī)定,杭州市財(cái)政每年將安排200萬(wàn)元資金,用于支持重點(diǎn)傳統(tǒng)工藝美術(shù)的保護(hù)和發(fā)展、獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)工藝美術(shù)品創(chuàng)作人員、收購(gòu)有價(jià)值的工藝美術(shù)品、培養(yǎng)工藝美術(shù)人才等。此外,工藝美術(shù)大師建立工作室將可以獲得政府一次性的資助。