"京繡",又名"宮廷繡"或"宮繡",其歷史可追溯到唐代。

京繡的歷史淵源

《契丹國(guó)志》中記載,當(dāng)時(shí)的燕京"錦繡組綺、精絕天下",而"宮廷繡"就是因遼在燕京設(shè)立繡院而誕生的,主要是為供奉宮廷、帝王、侯爵服飾之用。明代以后,"宮廷繡"的針?lè)ā⒓妓嚒⒂霉ぁ⒂昧稀⒓y樣圖式等特點(diǎn)更加鮮明,刺繡人員日趨擴(kuò)大。到了清代"宮廷繡"更為興旺,特別是光緒年間更是名揚(yáng)海內(nèi)外,被譽(yù)為"宮繡"。在清代,由于"宮繡"藝術(shù)的影響不斷擴(kuò)大,京城民間亦紛紛效仿。清末期北京涌現(xiàn)了許多家"繡坊",傳承了"宮廷繡"的一些特點(diǎn)和針?lè)ǎ沟脠D案內(nèi)容更加民俗化、與生活更加貼近,后人皆稱(chēng)為"京繡",并列為清代四小名繡之首(京繡、魯繡、汴繡、甌繡)。

始建于隋開(kāi)皇十六年(公元596年)的古易州,迄今已有1400余年歷史,境內(nèi)山川俊秀、人杰地靈、星羅其布著燕下都遺址、招賢黃金臺(tái)、紫荊關(guān)長(zhǎng)城,清皇家陵園更有歷代皇家專(zhuān)寵的“京繡”,為易州大地一顆璀璨的明珠,京繡純手工繡制,歷代相傳發(fā)展至今籍千年歷史低蘊(yùn),推出京繡之精品系列。該系列“集天地之靈氣,匯日月之精華,在原手工制作的基礎(chǔ)上,工藝更臻精湛,流程更趨復(fù)雜,融歷史與現(xiàn)代與一體,具有很高的欣賞和收藏價(jià)值。京繡的大特點(diǎn)是繡線(xiàn)配色鮮艷,其色彩與瓷器中的粉彩、琺瑯色相近. 京繡以雅潔、精細(xì)、圖案秀麗、針?lè)`活、繡工精巧、形象逼真為主要特征。京繡的用料非常考究,其選料精當(dāng)貴重,豪華富麗,不惜工本。京繡以在絲綢上織繡為其獨(dú)到之處。代表性的京繡作品中,一針一線(xiàn)都滲透出帝王親貴的傾天權(quán)勢(shì)。

京繡的傳承意義

作為一種瀕臨失傳的傳統(tǒng)宮廷手工藝,"京繡"面臨著保護(hù)和發(fā)展的必要性和緊迫性。京繡這種傳統(tǒng)手工技藝承載著民族的文化遺產(chǎn),凝聚著華夏兒女的智慧,現(xiàn)故宮博物院保存了一批在制作上不惜工本,極力追求珍貴奢華的刺繡精品。由于絲質(zhì)文物本身所具有的嬌弱特性,展出受溫度、濕度、光照、粉塵等環(huán)境的制約很大,特別是紫外線(xiàn)對(duì)絲質(zhì)品損害較大,因此博物院對(duì)絲質(zhì)繡品展覽原物較少,盡量展覽復(fù)制品,因此博物院在復(fù)原文物歷史場(chǎng)景工作中,復(fù)制絲質(zhì)品是一項(xiàng)很重要的任務(wù)。因?yàn)橐_(dá)到原狀水平,絕不是簡(jiǎn)單的臨摹工藝。

京繡有三點(diǎn)極為突出:

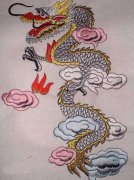

一、具有獨(dú)特的地位,有些紋樣在其他繡種中是不準(zhǔn)許使用的,如龍袍上的十二章紋樣和五爪金龍紋只有皇帝才能用(四爪為蟒,用錯(cuò)有篡位之嫌)。

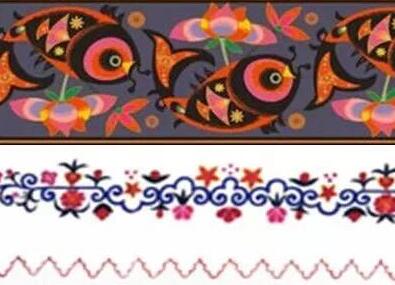

二、圖案題材廣泛:山水花鳥(niǎo)、龍鳳圖案、飛禽走獸、吉祥八寶等,在運(yùn)用上更講求寓意的吉祥,處處有著饒有趣味的“口彩”,所謂“圖必有意,紋必吉祥”。

三、宮廷藝術(shù)風(fēng)格濃厚、裝飾華麗、材料名貴,有的繡品關(guān)鍵部位綴瑪瑙、翡翠等寶石。京繡主要用于京戲、古裝、影視劇的劇裝,特別是傳統(tǒng)京劇服裝80%有繡活。